福建师大“锦绣黔程”实践队开展非遗苗绣暑期社会实践活动

7月16日至19日,福建师范大学文学院 “锦绣黔程” 实践队赴贵州凯里,开展以 “一针一线总关情・青春助力苗绣传承” 为主题的暑期社会实践活动。此次活动中,实践队聚焦苗绣非遗传承,通过实地调研、技艺体验、传承人访谈等方式,系统了解苗绣的历史脉络、技艺特点及传承现状。

1.访绣娘承文脉 学叠绣续薪火

为亲身体验苗绣技法,实践队首站选定凯里市凯旋奥特莱斯非遗城,与苗绣非遗传承人吴秀英会面,就苗绣相关内容展开交流。

【图1】观看吴老师叠绣技法的实践队员

在学习叠绣的过程中,吴秀英老师谈到苗绣传承与发展时表示,当前,传统苗绣面临年轻人学艺意愿低、传承断层等难题,她希望能招收更多学徒,对他们进行系统培训,将这门技艺传授下去。同时,苗绣也需要不断创新,把传统苗绣融入现代生活,让更多人了解并喜爱苗绣,将苗绣文化发扬光大。

2.深探非遗集市 细品苗绣雅韵

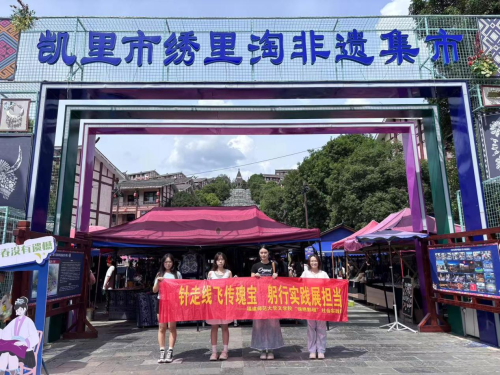

实践队赴 "绣里淘非遗集市" 开展专项调研,通过实地走访、沉浸式观察与深度访谈,系统考察当地非遗保护与传承现状。队员们深入多家非遗工坊,围绕刺绣工艺展开细致研究,力求全面了解传统刺绣技艺的核心要素与文化内涵。经与多位非遗传承人开展专业对话,实践队对凯里苗族非遗文化的存续状态、传承活力及发展潜力形成了具象认知,为后续研究积累了宝贵

【图2】 实践队于“绣里淘”非遗集市正门合影

在绣里淘集市仰黎坊,实践队员与 79 岁的国家级苗绣非遗传承人潘玉珍开展访谈。交流过程中,潘玉珍系统梳理蝴蝶妈妈神话纹样、水车纹等经典苗绣图案,深入剖析台江、剑河、黄平等地苗绣流派在针法技艺、色彩配置、构图范式等维度呈现的区域性特征差异。通过展示绣衣、绣片、苗裙等实物标本,结合详实的田野调查案例,潘玉珍对苗绣非遗技艺进行具象化阐释。此次学术交流活动有效促进成员们从多维角度深化对苗绣纹样象征体系、地域文化及传承机制的专业认知与理解。

【图3】实践队对话国家级非遗传承人潘玉珍

3.村 T 焕发展新貌 标杆擎鲜亮旗帜

继 “村 BA”“村超” 后,凯里 “村 T” 成为当地又一文化名片。实践队走进 “村 T” 创始人杨春林的古阿新品牌店铺,调研其发展脉络。队员观察到,苗绣元素被融入服饰设计,实现从传统绣品到现代服饰的转化,为苗绣在市场中的活态传承提供了实践样本

【图4】实践队杨春林母亲于古阿新店前合影

成员们观察到,凯里 “村 T” 秀场打破了专业模特专属模式:苗家阿婆身着自绣百褶裙登台,银项圈随步伐发出声响;外省研学学生穿着改良民族服饰亮相,展现出对传统纹样的关注。上述参与者均因对非遗服饰的热忱自发加入公益秀。不同群体的登台展示,既呈现了苗绣技艺的当代传承形态,也成为普通人参与非遗传播的实践案例。这种模式为非遗 “生活化传播” 提供了实践样本。

【图5】实践队与广东深圳村T研学团队合影

苗绣通过跨民族传承及 “村 T” 等平台传播,已从苗族传统技艺发展为多民族共赏的文化符号。成员们表示,此次调研直观感受到苗绣在跨民族创作与传播中的生命力,明确其既是文化载体也是增收工具。这为理解非遗在文化传承及经济发展两方面的价值提供实例,也深化了对民族文化共融及共同体建设的认知。